2. Hessisches Gesundheitsforum

25.05.22. Auf dem 2. Hessischen Gesundheitsforum der AOK Hessen in Frankfurt standen die Pläne der Ampel und notwendige Strukturveränderungen im Mittelpunkt. Es ging um die Reform der Krankenhäuser, wie die Finanzen der GKV stabilisiert werden können, ebenso wurden Fehl-, Über und Unterversorgung erörtert. Gemeinsam wurde analysiert und diskutiert, welche Schritte jetzt zu tun sind – bundesweit wie regional. Mit dabei waren u. a. Prof. Volker Ulrich (Universität Bayreuth, Prof. Edgar Franke (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Gesundheit), Bundes- und Landespolitiker/innen sowie Entscheider/innen aus dem hessischen Gesundheitswesen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Hier die Rede des Parlamentarischen Staatssekretärs. Es gilt das gesprochene Wort.

„Sehr geehrter Herr Lamm, meine sehr geehrten Damen und Herren,

gerne habe ich die Einladung angenommen, beim 2. Hessischen Gesundheitsforum zu sprechen.

Besonders freue ich mich, dass wir uns heute „Auge in Auge“ austauschen können.

Das ist nicht durch Videokonferenzen zu ersetzen!

Von Bundesminister Karl Lauterbach soll ich Sie herzlich grüßen.

Zu dessen Leib- und Magenthema, der Pandemie, möchte ich mich jetzt nicht ausgiebig äußern.

Denn aktuell sind die Zahlen niedrig – wir haben Corona im Griff.

Und im BMG stellen wir aktuell die Weichen für den Fall, dass sich die Lage im Herbst wieder verschärft.

Die aktuelle „Corona-Pause“ nutzen wir aber auch anderweitig im Haus: Wir Hochdruck daran, zentrale gesundheitspolitische Vorhaben der Ampel umzusetzen.

Auf zwei dieser Vorhaben will ich jetzt eingehen:

Erstens: Wir verpassen der Digitalisierung im Gesundheitswesen ein umfangreiches Update.

Und dieses Update sieht vor, dass wir erstmal all das stabil zum Laufen bringen, was auf den Weg gebracht wurde.

ePA, eAU und eRezept sind dabei ganz weit oben auf unserer Agenda.

Auch Telemedizin, zum Beispiel die Videosprechstunde, werden wir noch umfassender in der Versorgung verankern.

Bei allen Maßnahmen achten wir insbesondere darauf, dass sie einen echten Mehrwert für die Anwender und die Patienten bringen.

Denn die Digitalisierung ist für die Menschen da und nicht umgekehrt, meine Damen und Herren!

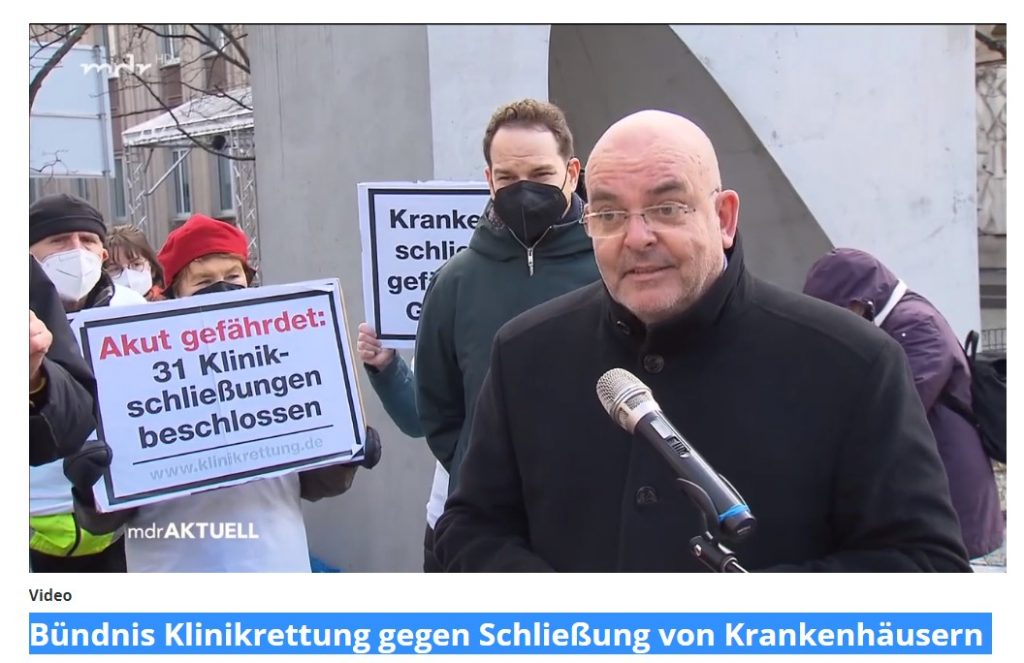

Zweitens: Wir wollen unsere Krankenhausversorgung zukunfts- und krisenfest machen.

Konkret heißt das, dass wir eine echte Reform auf den Weg bringen wollen.

Anfang Mai hat Bundesminister Lauterbach deshalb eine Krankenhauskommission eingesetzt.

Eine Kommission, die ihr Ohr bei den Praktikern haben soll.

Eine Kommission, die Lösungsansätze für die drängenden Fragen der stationären Versorgung entwickelt.

Dabei wird es auch stark um die Finanzierung unserer Kliniken gehen.

Zum Beispiel darum, wie wir unser DRG-System ergänzen können.

Aktuell setzt das System an manchen Stellen falsche Anreize.

Mengenausweitungen, Rosinenpickerei, lohnt sich,

eine solide Grundversorgung nicht immer!

Ein Ansatz wären erlösunabhängige Vorhaltepauschalen, ausgerichtet auf die verschiedenen Versorgungsstufen.

Die finanziellen Mittel könnten dadurch bedarfsorientierter verteilt werden.

Außerdem wollen wir einzelne DRGs kurzfristig weiterentwickeln.

Beispielsweise in der Geburtshilfe und in der Kinder- und Jugendmedizin.

Momentan bildet das Fallpauschalen-System die besonderen Bedarfe in diesen Bereichen zu wenig ab.

Das wollen wir deshalb schnell ändern.

Für den „großen Wurf“ lassen wir uns hingegen lieber noch etwas Zeit.

Zeit, um die Argumente aller relevanten Akteure und die Ausarbeitungen der Kommission gründlich zu prüfen.

Das ist der sicherste Weg zu einer dauerhaft tragfähigen Weiterentwicklung, meine Damen und Herren!

Auch Hybrid-DRGs könnten künftig eine wichtige Rolle spielen.

Richtig eingesetzt könnten sie Ambulantisierungspotential heben und unserer Volkswirtschaft Geld sparen.

Sollte dieses Werkzeug auf der Agenda landen, werden wir uns in jedem Fall eng mit den Kostenträgern abstimmen.

Ein anderes Thema der Kommission wird die Investitionskostenfinanzierung sein.

Im Rahmen eines Bund-Länder-Pakts werden wir gemeinsam mit den Ländern nach Lösungen suchen.

Nur so können wir die Finanzierung dauerhaft sicherstellen.

Meine Damen und Herren,

enden will ich mit einigen Gedanken zur GKV-Finanzierung.

Herr Lamm, ich stimme Ihnen zu:

Wir brauchen eine nachhaltige Lösung, um die Finanzierungslücke in der GKV zu schließen.

Für das Jahr 2023 hat Gesundheitsminister Lauterbach Pläne ausgearbeitet, die am Freitag an die Verbände gehen.

Dabei setzt er auf einen Maßnahmen-Mix.

Darunter Kostendämpfung bei Arzneimitteln, ein höherer Bundeszuschuss und ein moderater Anstieg des Beitragssatzes.

Zur Frage, ob zudem weitere Eingriffe in die Finanzautonomie der Krankenkassen nötig sind, will ich meinem Minister nicht vorgreifen.

Ihm und seinem ganzen Haus ist jedenfalls sehr bewusst, dass diese Eingriffe für die Kassen schmerzhaft sind.

Wir achten sehr stark darauf, dass alle Beteiligten in einem fairen Maß belastet werden.

Ich kann Ihnen versichern, dass wir auch deutlich über 2023 denken:

Im BMG befassen wir uns intensiv mit der Frage, wie wir die GKV-Finanzen langfristig stabilisieren können.

Ein Ansatzpunkt sind die Beiträge für ALG 2-Bezieher.

Aktuell bekommen die Kassen deutlich zu wenig!

Jedes Jahr fehlen den Kassen so etwa 10 Milliarden.

Im Koalitionsvertrag haben wir uns deshalb darauf verständigt, die Beiträge zu erhöhen.

Außerdem werden wir den Bundeszuschuss regelhaft dynamisieren.

Diese beiden Maßnahmen und Kostendämpfungsinstrumente werden die GKV-Finanzen nachhaltig stabilisieren.

Bezüglich der konkreten Ausgestaltung wird sich der Minister mit allen relevanten Akteuren austauschen.

Denn nur gemeinsam kann die nötige Reform gelingen.

In diesem Sinne freue ich mich auf unseren Austausch – heute und bei späteren Gelegenheiten!“

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/madsack/UJDMNQ2K4NDCTO3URRHKS7UV5U.jpeg)

/s3.amazonaws.com/arc-authors/madsack/c33c202a-0b50-46f1-8df7-af5be0f06092.png)