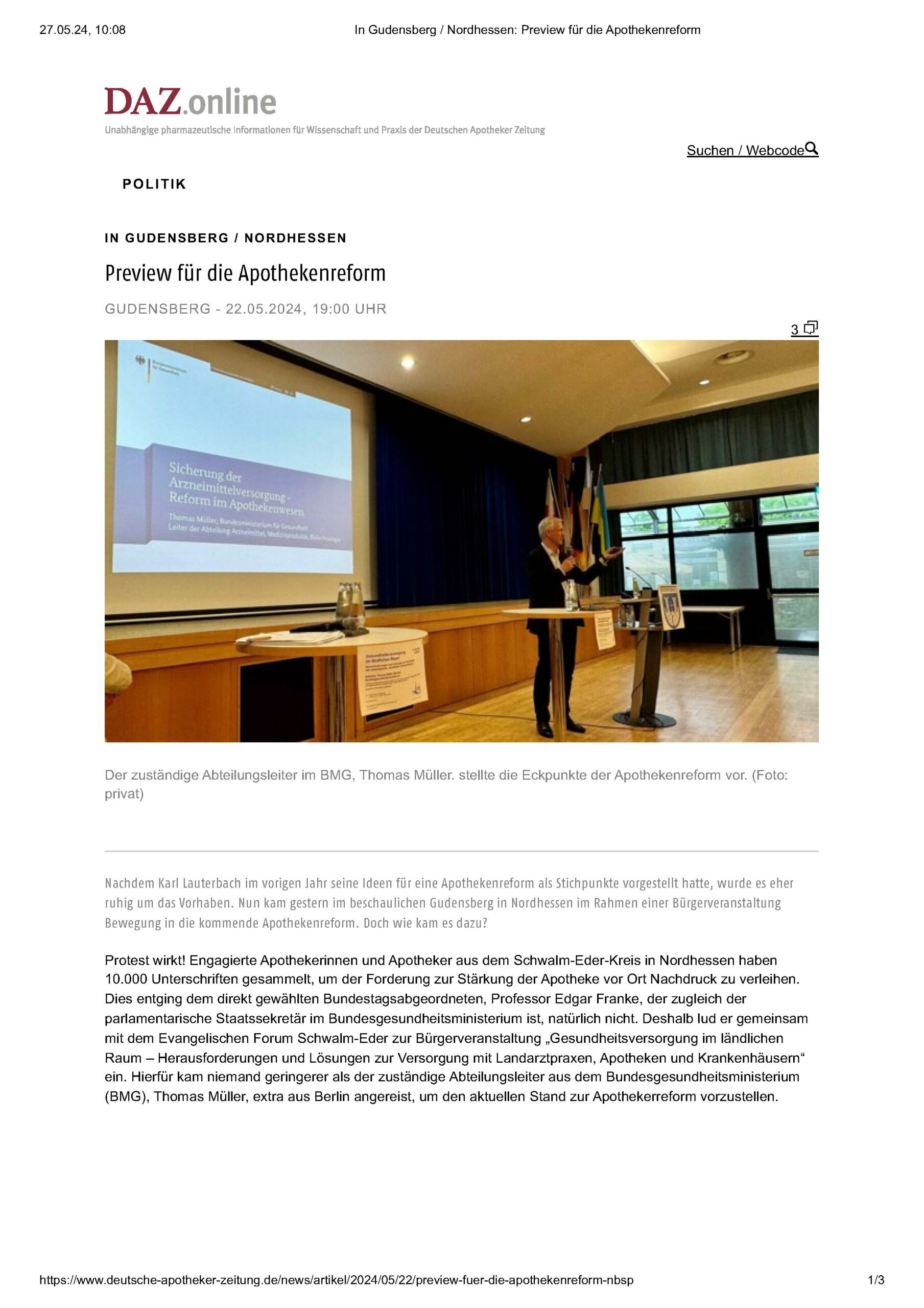

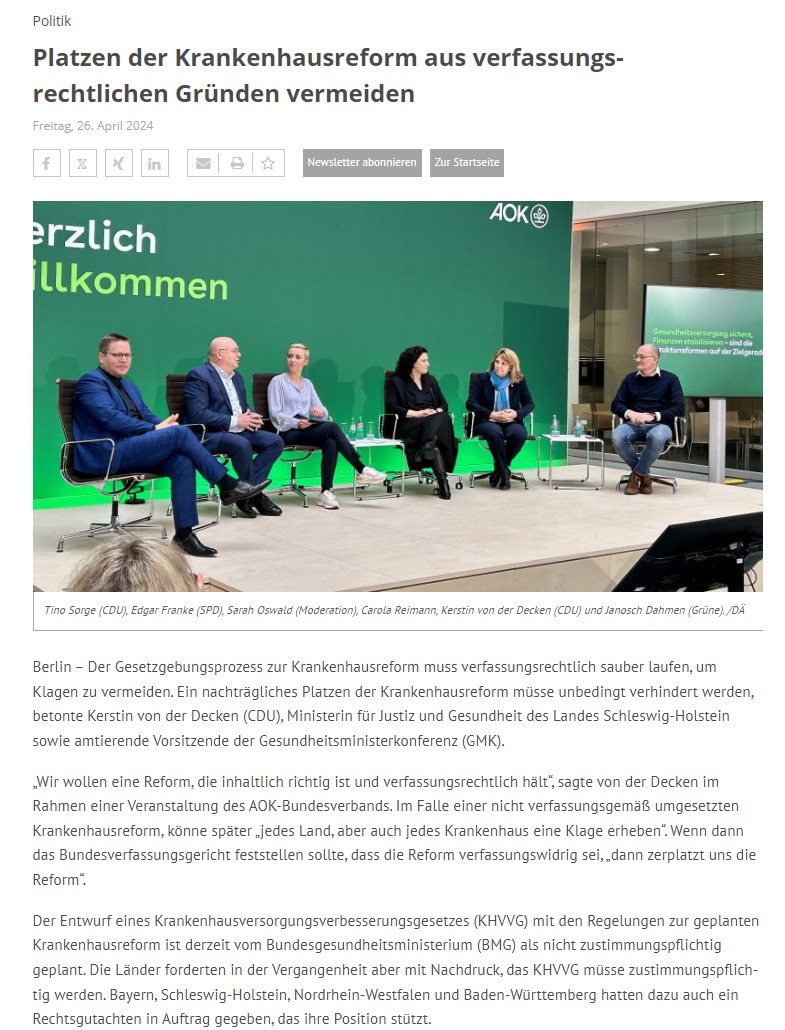

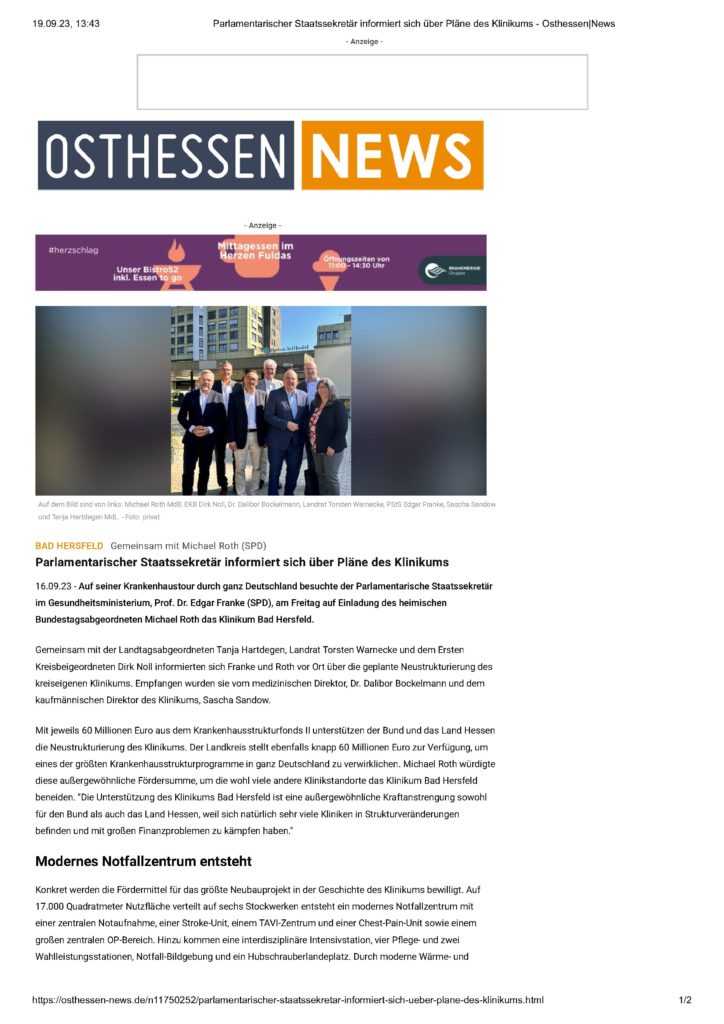

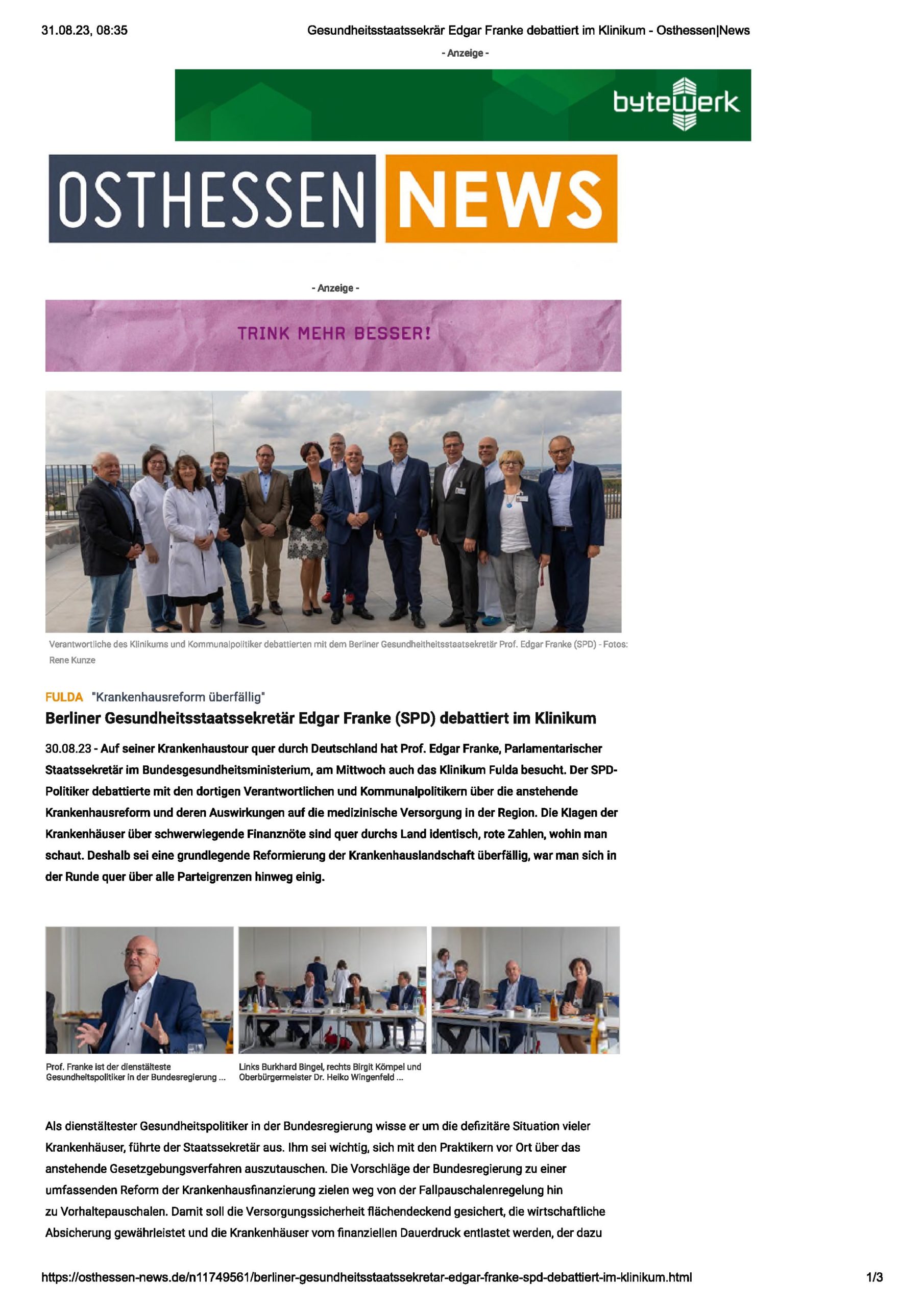

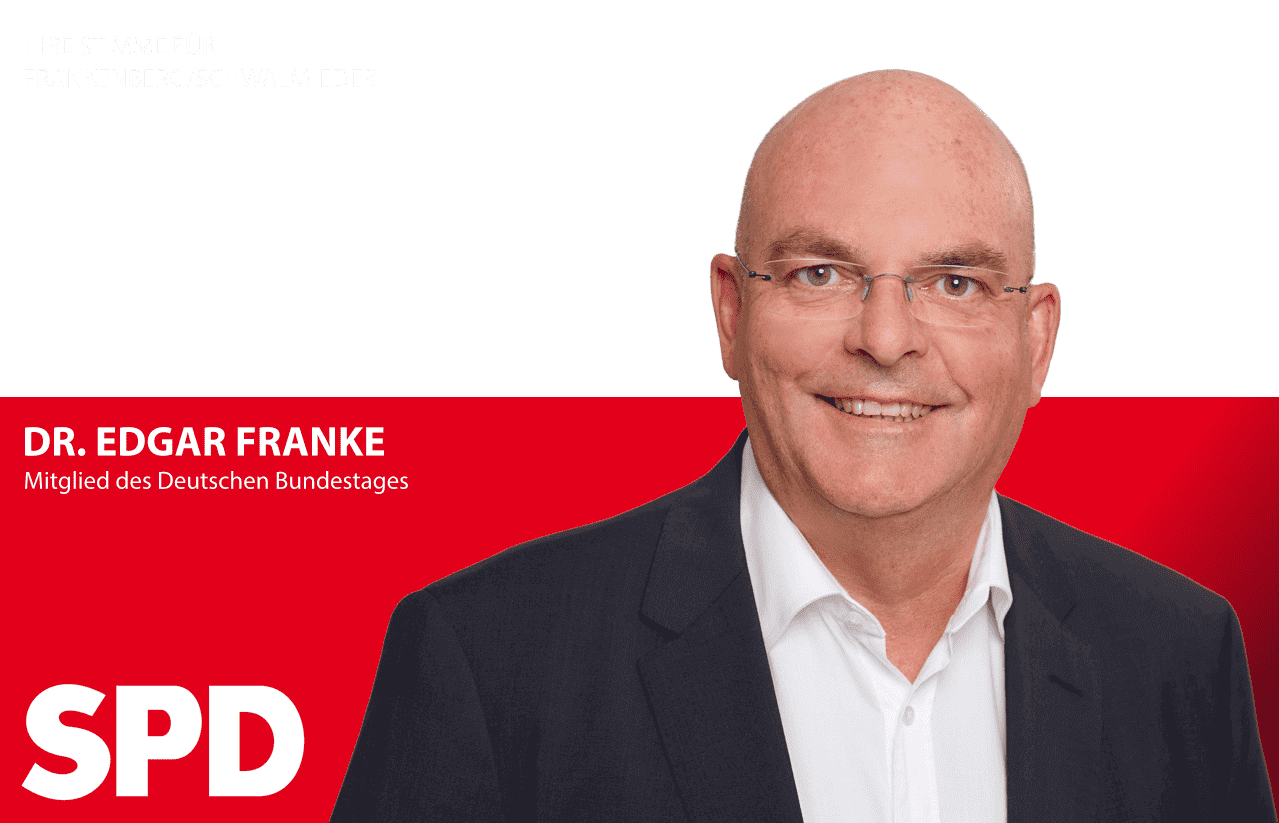

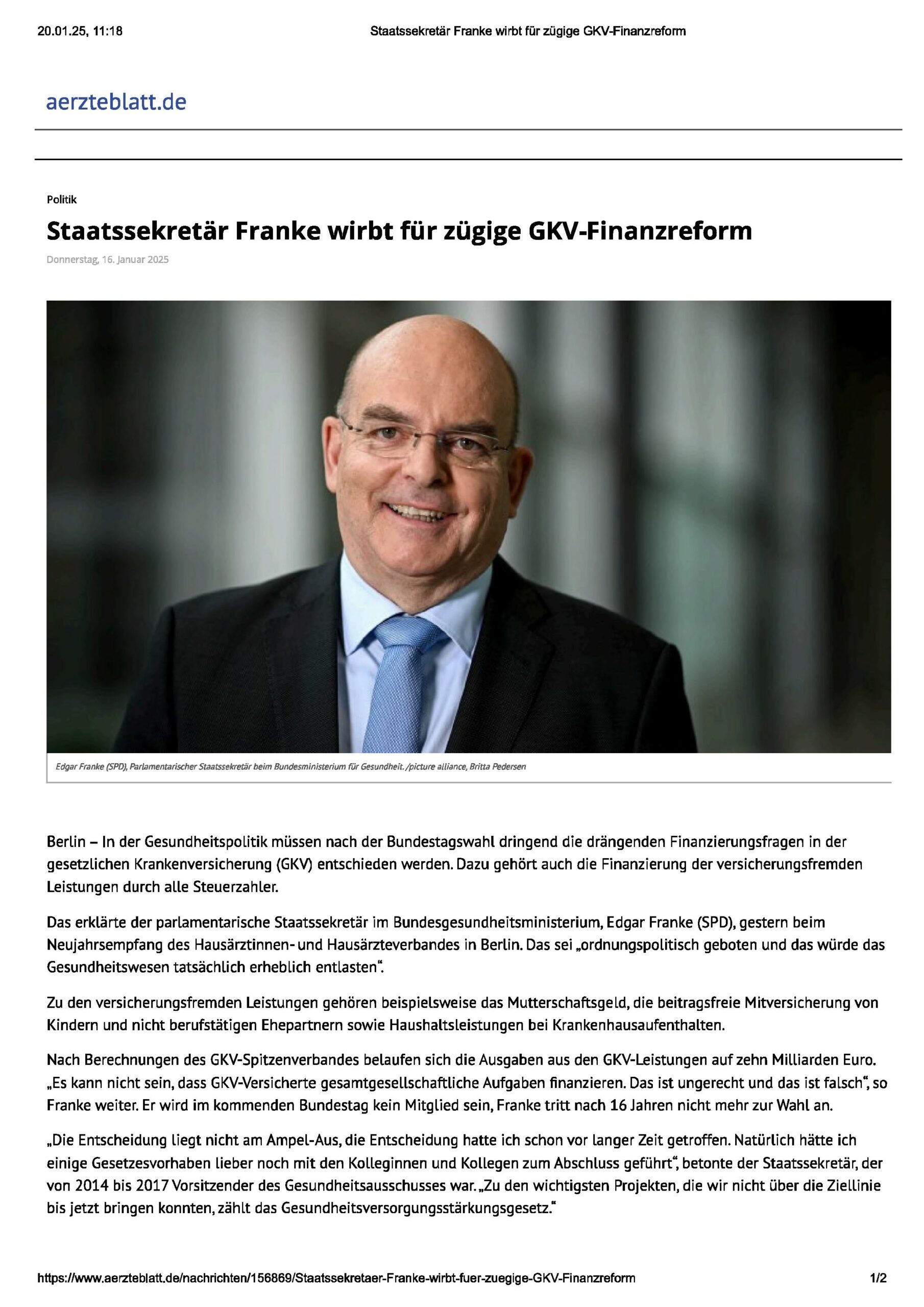

Will mit dem Ende der Legislaturperiode 2025 mit der Politik Schluss machen: Dr. Edgar Franke. Foto: SPD

Gudensberg/Berlin – Als er kürzlich in Radolfzell zur Kur war, scherzte Dr. Edgar Franke in den Sozialen Netzwerken darüber, dass er kein „politisches Schwergewicht“ mehr sei – Grund dafür waren sechs abgenommene Kilo. Doch hinter dem Augenzwinkern verbarg sich mehr als nur ein lockerer Spruch, für den der Gudensberger Bundespolitiker bekannt ist: Wenige Wochen später kündigte Franke an, dass er sich nach der aktuellen Legislaturperiode aus der Politik zurückziehen wird.

Der langjährige SPD-Abgeordnete wird somit bei der nächsten Bundestagswahl im September 2025 nicht mehr kandidieren. Mit dann 66 Jahren und nach 26 Jahren hauptamtlicher politischer Tätigkeit zieht er einen Schlussstrich (HNA berichtete). Im Gespräch blickt der Bundespolitiker auf seine Laufbahn zurück und spricht auch über seine Zukunftspläne.

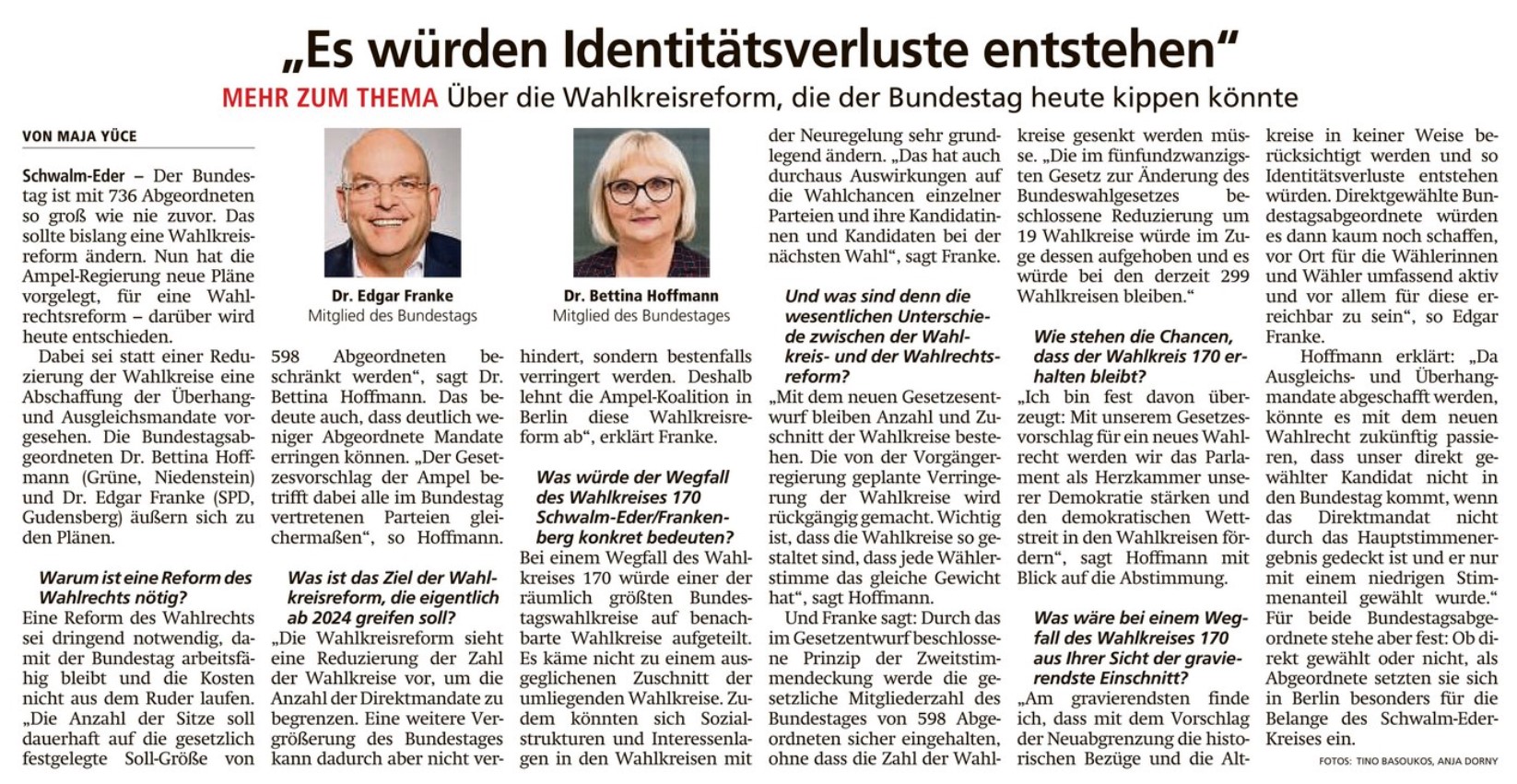

Herr Franke, Sie sind seit 2009 im Bundestag tätig und haben vorher schon jahrzehntelange politische Erfahrung gesammelt. Was sind die prägendsten Momente Ihrer politischen Karriere?

Meine Mutter hat mich mit einem christlichen Wertesystem erzogen und das hat mich durch meine gesamte Karriere getragen. Ich habe versucht, authentisch zu bleiben. Ich musste jedoch auch verstehen, dass man in der Politik manchmal mit härteren Bandagen kämpfen muss, in dem oft Ellenbogen ausgefahren werden und Allianzen entscheidend sind. Das war für mich, als behütet aufgewachsener Dorfjunge, am Anfang nicht einfach. Ich habe aber schnell gelernt, dass bekannte Persönlichkeiten wie Minister oder Parteivorsitzende auch nur mit Wasser kochen.

Gab es weitere solcher Lernprozesse?

Ja klar, auch die 70er-Jahre, als ich noch lange Haare hatte und einen Parker trug, haben mich mit ihrer Freiheit und Offenheit geprägt. Denn damals habe ich viel ausprobiert, das Leben ausgetestet und mich gegen den Willen meines Vaters für den Zivil- statt für den Wehrdienst entschieden. Ich bin meinen Weg gegangen – auch später im Leben. Mir war es dabei wichtig, meinem Instinkt zu vertrauen und mir treu zu bleiben. So hat etwa damals kaum jemand verstanden, warum ich den Posten als Hochschulrektor für den Job als Bürgermeister von Gudensberg eingetauscht habe. Aber: Ich wollte gestalten und das ist mir auch gelungen. Ich war sehr gern Kleinstadtbürgermeister.

Wie ist es Ihnen gelungen, Familie und Beruf zu vereinbaren – würden Sie etwas anders machen?

Meiner verstorbenen Frau Carmen habe ich alles zu verdanken. Wir haben uns mit 17 bzw. 19 Jahren kennengelernt, zusammen studiert und sie hat mich immer unterstützt. Gerade anfangs habe ich in dem riesigen Wahlkreis Schwalm-Eder/Frankenberg an den Wochenenden bis zu acht Termine wahrgenommen, da blieb auch an diesen Tagen kaum Zeit für die Familie. Das war eine enorme Belastung, weil ich oft weg war. Und es ist etwas, was ich nicht mehr wiedergut machen kann. Ihre schwere Erkrankung und ihr Tod 2017 haben mir sehr schmerzlich vor Augen geführt, was im Leben wirklich zählt. Heute nehme ich mir mehr Zeit für meine Familie und bin dankbar dafür, dass ich mit meinen beiden Töchtern eine enge Beziehung pflegen kann.

Das klingt, als hätten Sie jetzt mehr Zeit für die Familie. Aber sie sind seit 2021 zusätzlich Parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium…

Es ist schon merkwürdig, gerade in dem Moment, in dem ich überlegte, kürzer zu treten, wurde ich zum Parlamentarischen Staatssekretär im Gesundheitsministerium berufen. Es stimmt, es ist enorm viel Arbeit, ich bin fast rund um die Uhr im Einsatz, weil so viele wichtige Gesetzesvorhaben bei außerordentlichen knappen finanziellen Ressourcen anstehen – von der Sicherung der flächendeckenden Versorgung mit Haus- und Fachärzten, über gute Pflege bis hin zur dringend notwendigen Krankenhausreform. In den Ausschüssen geht es oft richtig zur Sache, da wird man auch mal ordentlich von den anderen Parteien gegrillt. Es ist eine besonders heftige, aber schöne Erfahrung, vor allem wenn die Sitzung rum ist.

Was war aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung in Ihrer Funktion als Ausschussvorsitzender für Gesundheit und als Opferbeauftragter der Bundesregierung?

Als Ausschussvorsitzender musste ich die Sitzung moderieren, in jedem Thema sein und mehrstündige Anhörungen leiten, was nicht immer einfach war. Die Position als Opferbeauftragter war dagegen eine noch anspruchsvollere Aufgabe, die viel Einfühlungsvermögen erforderte. In dieser Funktion war ich unter anderem für die Opfer der Anschläge von Halle, Hanau und Berlin zuständig. Den Menschen in ihrem Leid beizustehen, ihre Geschichten zu hören und sie zu begleiten – das waren prägende Momente, die ich nie vergessen werde.

Gibt es politische Entscheidungen, die Sie rückblickend bereuen?

Ich habe sicher nicht alles richtig gemacht, aber meine beruflichen und politischen Entscheidungen bereue ich nicht. Eben auch, weil ich immer versucht habe, ich selbst zu sein. Ich war nie sehr angepasst, habe auch mal ironisierte Späße und ja, auch politisch nicht so korrekte Witze machen dürfen. Kurt Tucholsky hat mal sinngemäß gesagt, die Menschen verstehen nicht alles, aber sie fühlen meistens richtig. Das ist auch in der Politik so. Die Menschen haben mich wohl meist verstanden. Das zeigen mir vielleicht auch die Reaktionen auf die Ankündigungen meines Rückzugs.

In welchen Bereichen sehen Sie die größten Erfolge Ihrer Arbeit im Schwalm-Eder-Kreis und Frankenberger Land?

Vor allem freue ich mich darüber, dass es mir gelungen ist, viele Bundesmittel in den Landkreis zu holen. Eigentlich ist das nicht nur mir allein gelungen, wir Nordhessen sind gemeinsam in Berlin als starke Stimme aufgetreten. Wir haben hinter den Kulissen einiges für den Landkreis herausgeholt. Ich habe parteiübergreifend mit Bernd Siebert (CDU) immer sehr gut zusammengearbeitet und auch mit Dr. Bettina Hoffmann (Grüne) stimme ich mich gut ab. So sind über die Jahre erhebliche Beträge zusammengekommen – beispielsweise für die Stadthalle in Melsungen oder das Hospital in Schwalmstadt, der Kaiser-Wilhelm-Turm in Hatzfeld, die Ev. Kirche in Fritzlar, aber auch generell für Freibäder, das THW, für viele soziale Projekte sowie für Bundesstraßen oder für die Bundeswehrstandorte und vieles mehr.

Die SPD hat in den vergangenen Jahren teils deutliche Verluste bei Wahlen hinnehmen müssen. Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptgründe?

Wir müssen den Menschen mehr zuhören, ihre Sorgen ernst nehmen und ihre Lebensrealität kennen. Es ist ein Fehler, wenn wir sie mit dem Zeigefinger belehren wollen. Wir sind in Deutschland vielfach überbürokratisiert und beim Bürgergeld gibt es auch Fehlanreize – das werden wir schnell ändern. Gerade in Nordhessen regt das viele Normalverdiener auf! Aber es ist nach wie vor unsere Aufgabe, den sozialen Zusammenhalt zu organisieren. Denn die Menschen müssen Vertrauen in die Demokratie haben, damit sie sicher ist. Die Entwicklung ist nicht ungefährlich, wenn man die Menschen nicht mehr politisch erreicht. Gerade in der Krise müssen wir eben nicht sparen, sondern investieren und den Menschen Zuversicht geben. Sonst spalten wir die Gesellschaft, wie auch die letzten Wahlergebnisse zeigen.

Sie haben den Vorsitz im Unterbezirk bereits vor drei Jahren abgegeben. Wie schätzen Sie die Chancen der jungen Generation in Ihrer Partei ein?

Politische Arbeit ist sicher nicht einfacher geworden. Ich arbeite aber schon länger daran, Verantwortung an eine sehr engagierte jüngere Generation weiterzugeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie es kann.

Bleiben Sie der Politik oder dem öffentlichen Leben in irgendeiner Form erhalten?

Ich kann mir vorstellen, mich ehrenamtlich einzubringen. Und ich habe im Scherz schon öfter mal zum Chef des Fritzlarer „Café Hahn“ gesagt, dass ich dann bei ihm bedienen werde. Ich freue mich darauf, nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit zu stehen. Es wird einen klaren Schnitt für mich geben. Ich drängele mich auf kein Foto mehr. Versprochen!

Wo werden Sie Ihren Lebensmittelpunkt haben?

Ich hatte großes Glück, meine jetzige Frau Berit kennenzulernen. Sie ist aber beruflich weiter auf Berlin ausgerichtet. Wir pendeln allerdings jedes Wochenende nach Gudensberg. Das wird sich nicht ändern. Gudensberg bleibt unser Zuhause.

Wie möchten Sie, dass die Menschen Ihre Arbeit in Erinnerung behalten?

Als einen, der sich angestrengt und immer volle Düse, also alles gegeben hat. Als einer, der Probleme tatkräftig angepackt und versucht hat, allen Menschen ganz konkret zu helfen. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich weiß zwar nicht, ob mein einstiger Mathelehrer noch lebt, aber er sagte immer zu mir: „Franke, Du bringst es höchstens zum Reiseleiter. Mit Schwätzen kommst Du bei mir nicht weiter.“ Ihm würde ich heute gerne sagen, dass aus mir dann doch noch etwas geworden ist. (lacht)

Viele Wohnungen im Landkreisstehen leer – Neubauten fehlen

Viele Wohnungen im Landkreisstehen leer – Neubauten fehlen